Por Maurício Botelho

Capa – Ilustração Angela Natel

Muito antes dos portugueses lançarem seus olhos sobre o litoral amazônico, a região onde hoje se encontra Salinópolis e Maracanã já era habitada por povos que dominavam os segredos do mar e da terra. Os Sambaquieiros, antigos construtores de montes de conchas e especialistas na pesca e coleta marinha, moldaram a paisagem e deixaram rastros de sua existência em sítios arqueológicos que resistem ao tempo. Mas foram os Tupinambás, descendentes de uma longa jornada migratória, que consolidaram sua presença e identidade na região.

Os Tupinambás pertenciam à grande família Tupi-Guarani, que, segundo os estudiosos, se espalhou pela costa brasileira em um movimento de expansão. Existem duas principais hipóteses sobre essa migração: uma sugere que partiram da bacia Paraná-Paraguai em direção ao norte, empurrando povos não Tupi, chamados de “Tapuias”, para o interior. Outra teoria, mais recente, propõe que os proto-Tupinambás desceram o rio Amazonas até sua foz e, de lá, se expandiram ao longo do litoral em busca de novos territórios. De qualquer forma, essa ocupação foi intensa entre os séculos VIII e XII d.C., levando-os a dominar vastas faixas costeiras.

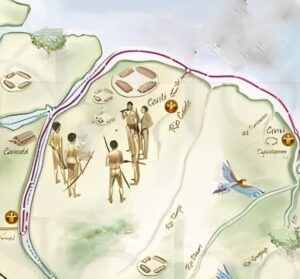

No litoral paraense, os Tupinambás estabeleceram-se em duas grandes aldeias: Caeté, localizada na atual região de Bragança, e Maracanã, mais ao oeste. Essas aldeias não surgiram por acaso, mas foram resultado de um conhecimento essencial para a sobrevivência e o comércio: a extração do sal. Diferente dos europeus, que obtinham o sal por meio de salinas artificiais, os Tupinambás desenvolveram técnicas próprias para colher um sal mais puro, aproveitando a maresia e os depósitos naturais formados pela ação das marés. Essa descoberta fez do litoral paraense um território estratégico, valorizado tanto para o consumo próprio quanto para a troca com outros povos indígenas do interior.

Aliás, os indígenas, principalmente os Maracanãs, percorriam grandes distâncias até o oceano Atlântico em busca do sal. As águas do mar aberto eram mais limpas e favoráveis à cristalização do sal, ao contrário das águas lamacentas dos furos de mangue, onde a salinidade se misturava com os sedimentos dos rios. Assim, eles preferiam viajar até as áreas de mar mais exposto, onde podiam recolher um sal mais puro e eficiente para conservar alimentos e trocar com outros grupos.

A chegada dos Tupinambás ao território que viria a ser Salinópolis não foi apenas uma ocupação territorial, mas uma transformação cultural. Com seu domínio sobre a pesca, a agricultura de mandioca e o uso do sal, estabeleceram bases para um modo de vida que persistiu até a chegada dos colonizadores europeus.

Quando chegaram, os Tupinambás ficaram impressionados com a grande quantidade de pássaros que sobrevoavam a área e passaram a chamá-la de Virianduba, que, em tupi, significa “lugar de muitos pássaros”. Esse nome refletia não apenas a paisagem viva da região, mas também a conexão dos indígenas com a natureza ao seu redor.

Com o tempo, a presença Tupinambá se fortaleceu, e o litoral paraense tornou-se um centro de resistência e organização desses povos. O sal, que antes era apenas um elemento natural, transformou-se em um símbolo de conhecimento e poder. Assim, a terra que hoje chamamos de Salinópolis carrega, em sua origem, uma história de migração, adaptação e engenhosidade indígena, que ainda ecoa nos ventos que sopram sobre suas praias.